重塑 – 羊绒技术中心, 2024 - 2025 阅读更多 {{currentSlide}}/{{total}}

重塑 – 羊绒技术中心

“社交空间是城市发展的理想模型” 。

“凡是人们相遇的场所——无论是偶然的擦肩而过,还是刻意的相约相聚——都能成为充满生命力的社交空间” -赫尔曼·赫茨伯格在著作《空间的表达》

项目背景

位于内蒙古鄂尔多斯市郊外的羊绒技术中心,建于千禧之交。这座坐落于广袤荒漠中的建筑群,最初被规划成一个自给自足的产业社区。园区内,技术中心原本承担着羊绒研发与生产的专业职能。建筑内设有实验室、样品检测室和专业工作室,服务于高度专业化的研发流程。我们的设计任务是将这座略显老旧的设施,改造成为一个符合当代工作方式的研发社区——一个体现开放、协作与创新精神的现代化工作场所。

空间重构:从封闭到开放

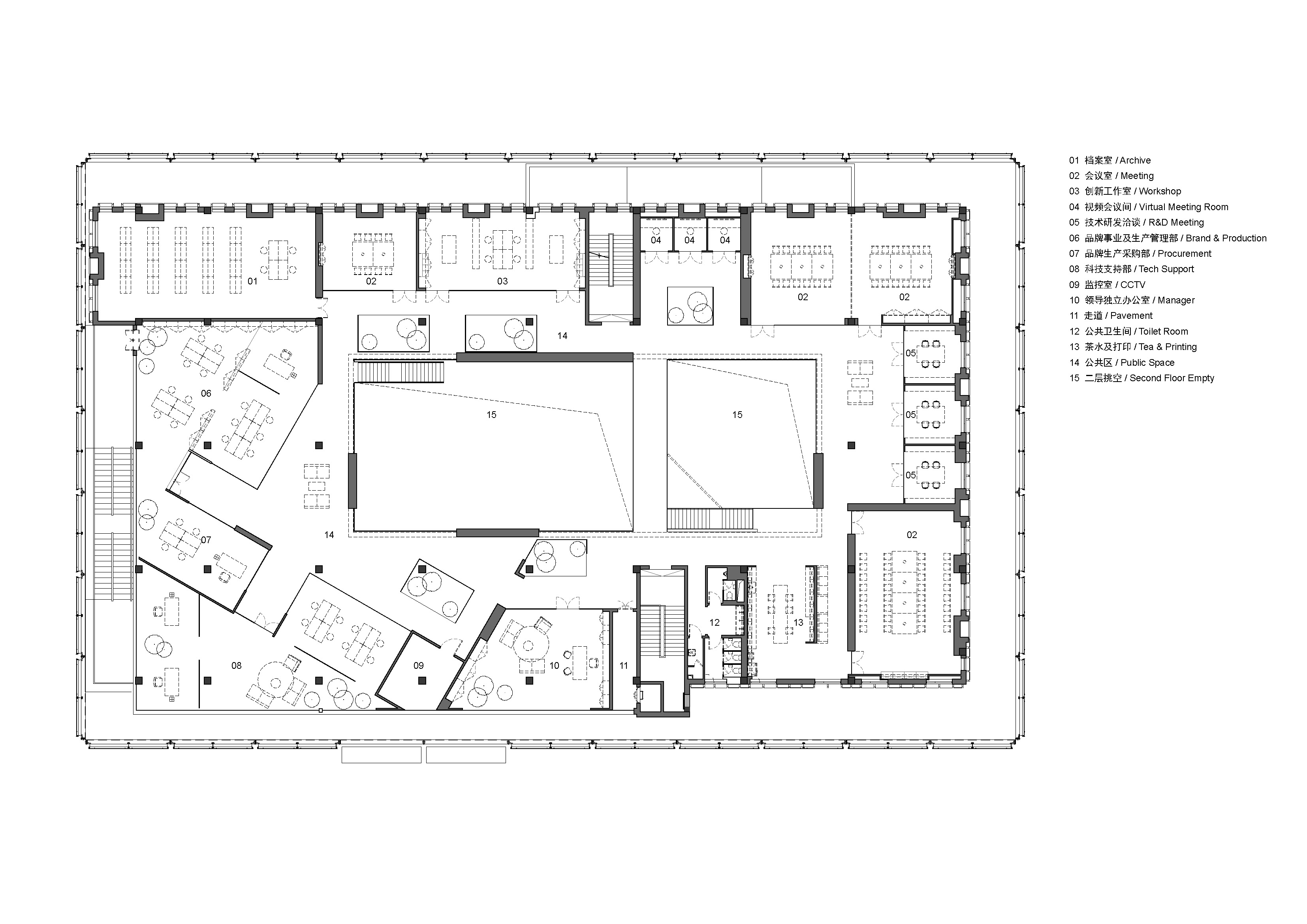

我们将传统办公环境重新构想成一系列相互连接的社交空间。在这里,人与人通过活动接触和视觉交流而实现自然融合。为了打造更具社区感的工作环境,我们首先从改善空间连通性入手:在建筑二层增设独立的主入口,通过在新立面与原有外墙之间嵌入一道斜坡通道,创造了直达核心区域的流线。这一设计不仅避开了地面层的干扰,更赋予使用者和访客独特的空间体验。

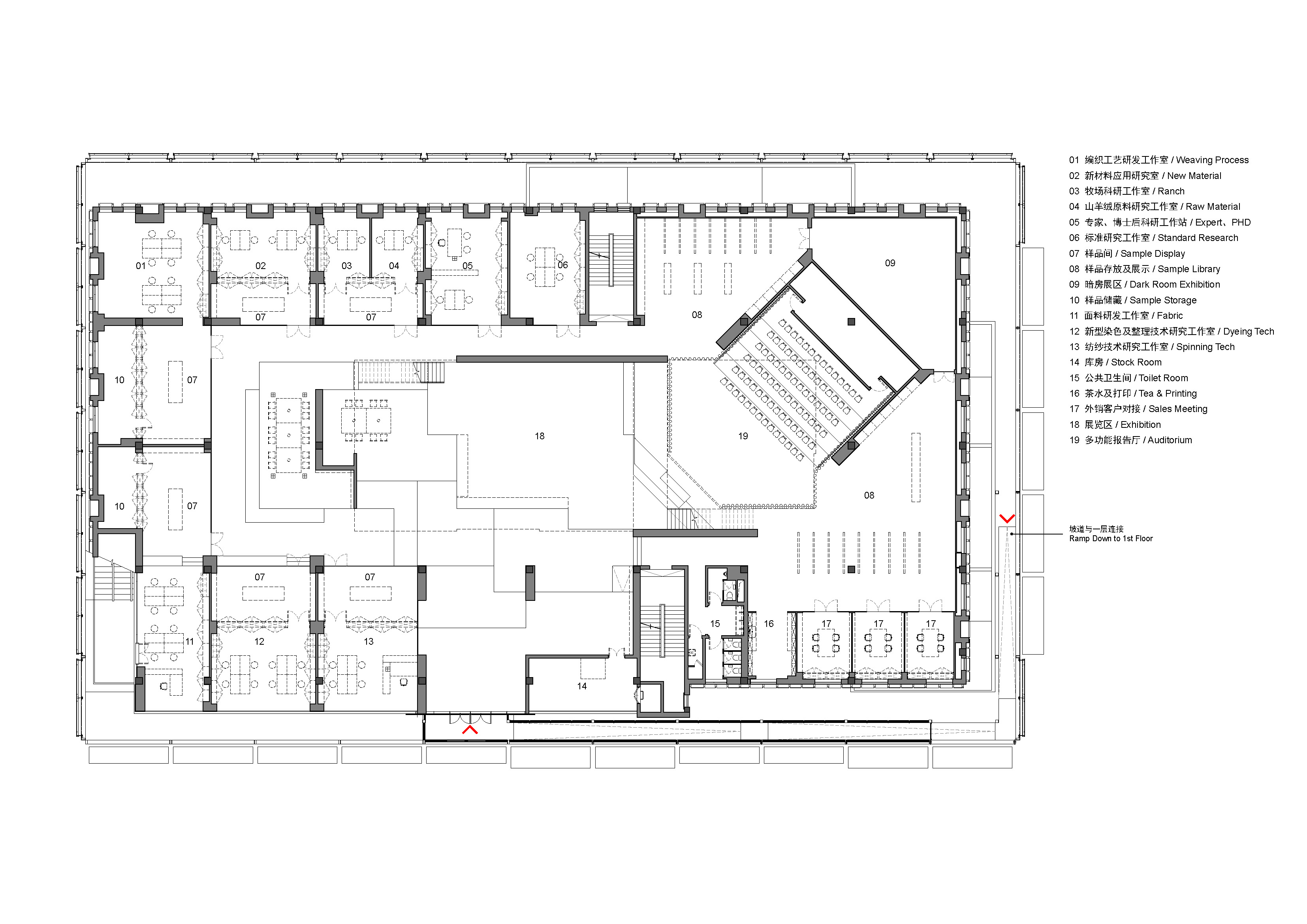

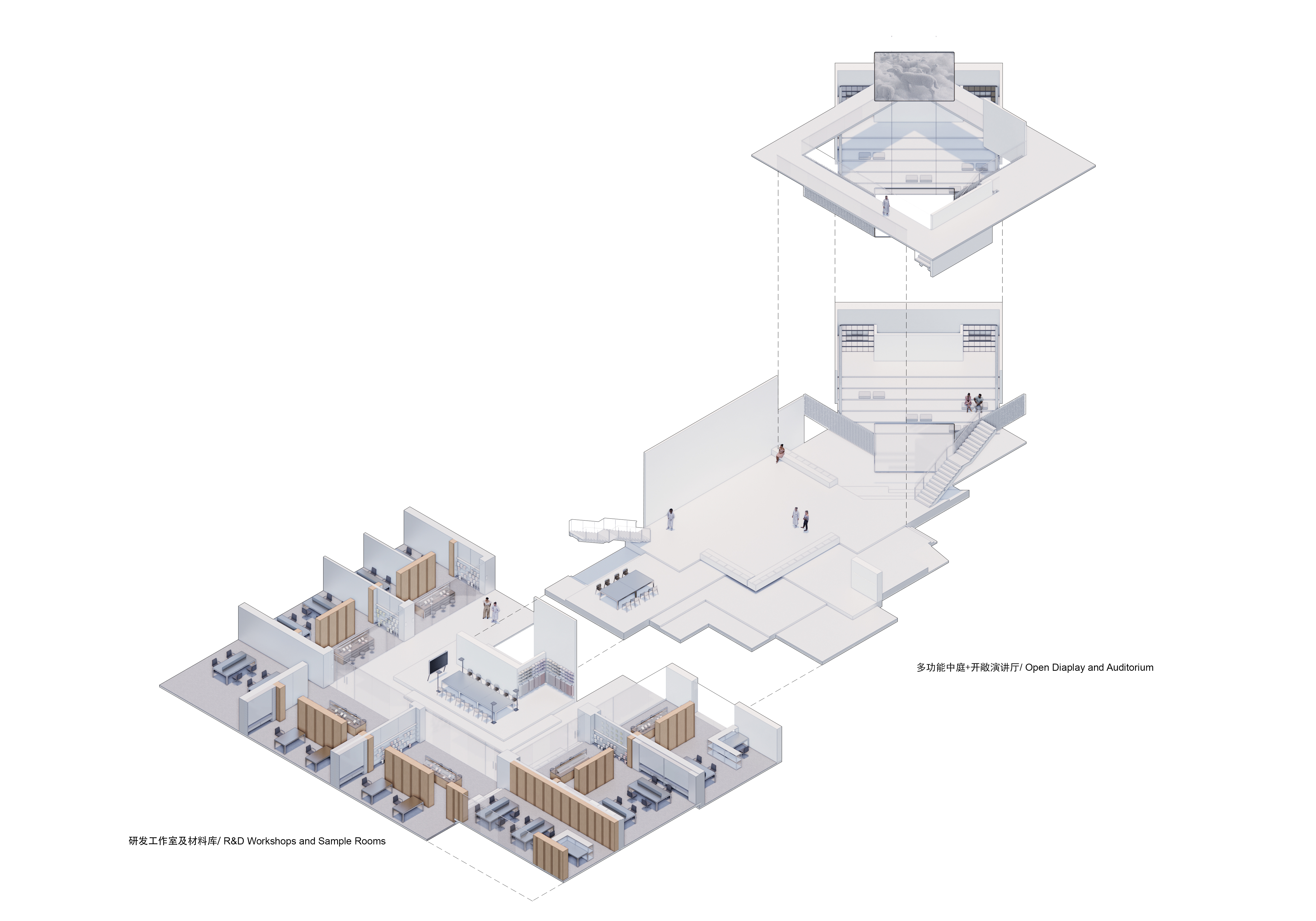

原建筑采用封闭的”回字形”布局。在改造中,我们部分保留了这个特征,同时围绕中央庭院旋转并打开了多个区域。研发工作室、技术研究室、研发区域和样品库等关键功能空间被重新组织。我们用种植绿植的玻璃盒子在网格系统中旋转45度,这一设计打破了传统的正交环路,创造出丰富的次级路径,让三层空间的流动更加自由。由此,各工作区之间的界限变得模糊,人们在流动的空间中获得了更多相遇和交流的机会。

我们重塑内部空间的根本目的,是创造一个开放而多元的工作环境。在这里,人们可以自主选择工作方式:既可以在私密空间进行小型讨论或个人视频会议,也可以在开放区域参与集体讨论,实现个体专注与团队协作的灵活切换。

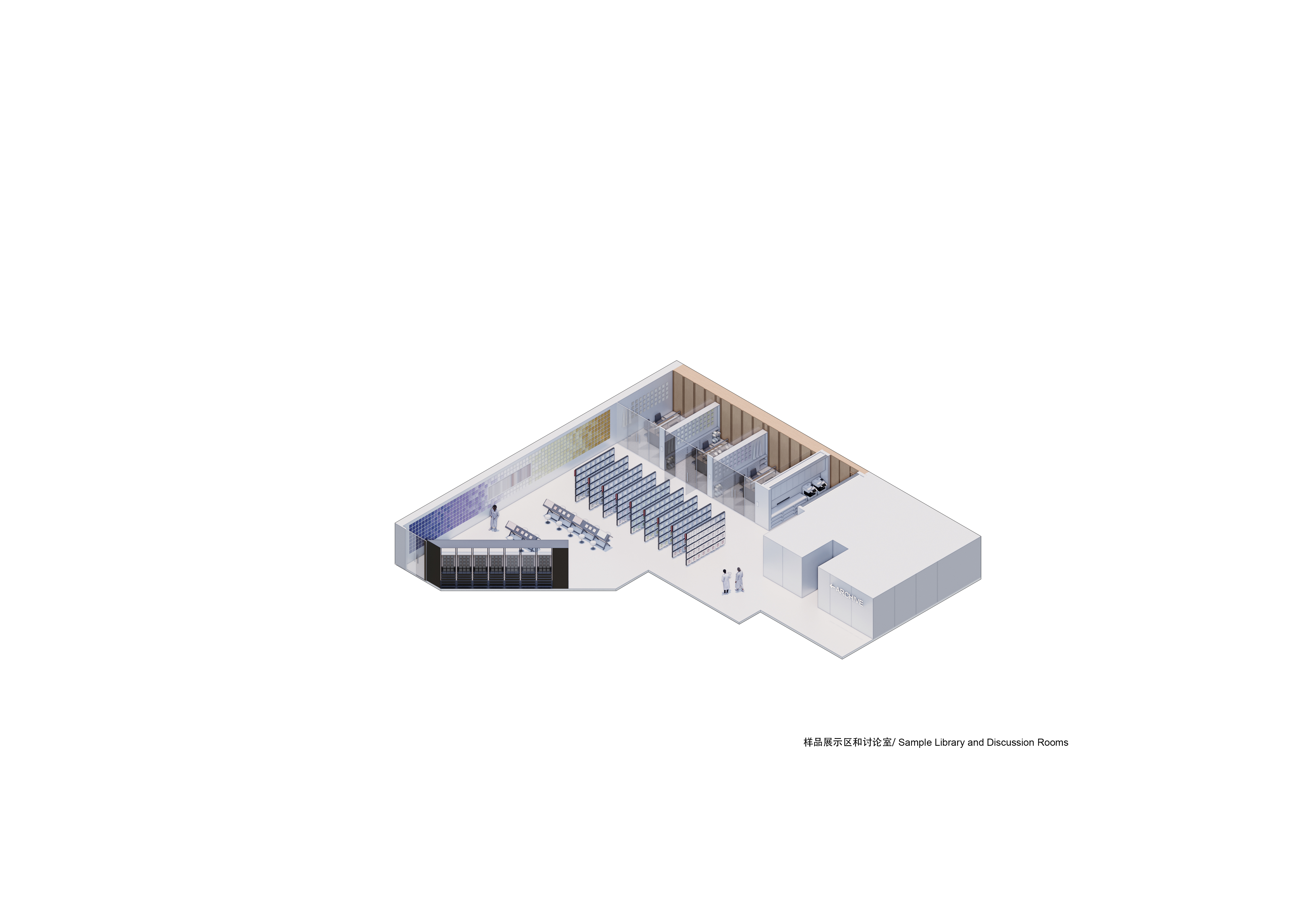

舍弃原始建筑中的中庭用作展示区的传统做法,我们更注重激发研发团队的创新活力。墙面和架上的样品不再是静态的展览品,而是可供随时取用、观摩的互动元素。通过将样品库重新定义为研讨空间,我们让产品研发过程变得更加开放透明。考虑到本地员工的工作习惯,我们将各工作室的样品间设置在面向公共中庭和走道的显眼位置,而将实际办公区安置在样品间后方,既保证了私密性,又让每个工位都能享受自然采光和室外景观。

我们将演讲厅设计为与原有建筑网格呈45度角,这一布局强化了与材料库、样品区的空间对话。新建的空中连桥轻盈地跨越中庭,既在物理上分隔了演讲沙龙与主厅功能,又保持了视觉上的连通。新建的连桥上的观景平台更成为促进人们不期而遇的绝佳场所,同时也在物理空间中将演讲厅与中庭做了区域的分割同时又保持了视觉的交互和联系。

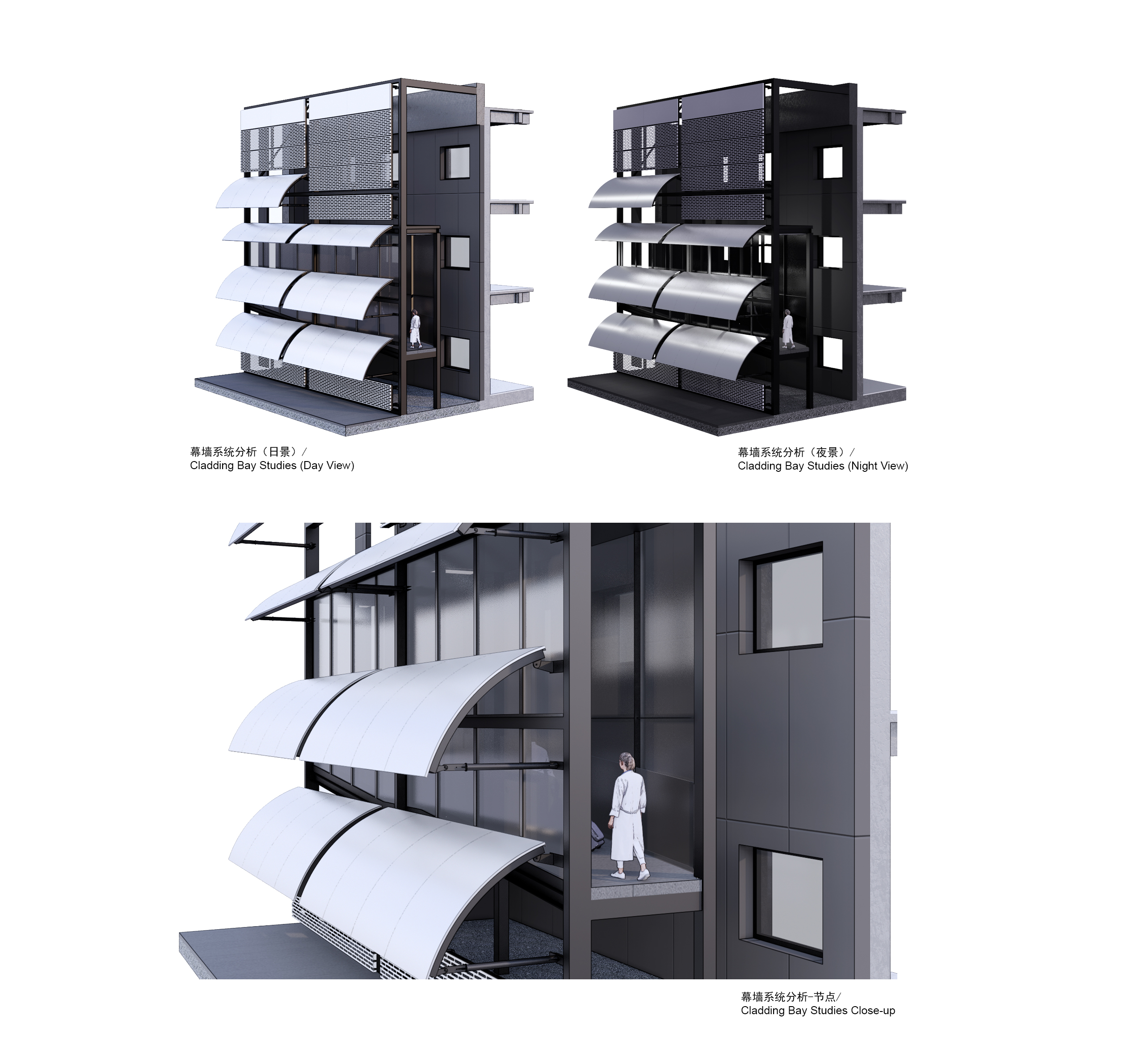

建筑新生:新旧交融的立面革新

我们的改造在保留建筑本体的同时,赋予其全新的建筑表皮。模块构件化的立面系统犹如一件充满精密工业质感二的外衣,将原有建筑温柔包裹。在这层新立面之后,我们嵌入了一道通往二层主入口的斜坡通道,重新定义了建筑的抵达体验。

立面的三大元素设计:

- 采用5米×5.8米的标准化模块重新划分建筑尺度,通过修长的面板线条在视觉上减轻了建筑的体量感

- 精心布置的穿孔铝板在保持立面完整性的同时,确保了室内外的视觉连通

- 弧形铝板根据内部空间视野需求和主要流线走向进行精准定位,引导着人们在空间中的移动

细节营造:家具插件式的场景营造

我们通过家具和道具的设计重新塑造新工作文化的场景。传统封闭办公室的陈旧模式被深受年轻团队青睐的开放式讨论环境而取代。

- 多功能中庭

宽敞的中央接待空间承载着双重功能。这个通高的空间虽非专门的展厅,但其均匀的照明条件和开阔的场地完全适合举办大型项目展示,目的是营造一个开放的工作和讨论的场景。在这里展示不是目的,而是讨论的工具和信息交流的载体。周边设置的座椅既可供人休憩,也可兼作临时展台。八间不同组别的研发工作室以及其附属的材料库环绕在中庭的一侧,通过开敞讨论区与中庭实现软连接。 - 开敞演讲厅

通过新建的连桥与主楼相连的演讲空间配备可升降的布帘隔断,能够适应从私密沙龙到大型讲座的不同需求。阶梯式座位提供灵活的座位安排,而上层廊道的观景平台让这里发生的活动成为整个空间的视觉焦点。当屏幕降下时,这里立即变身为专业研讨和集体学习的知识场域。 - 互动样品区

研发样品区采用工作台与垂直墙挂系统相结合的方式。在这里,材料样品不再是静态存储,而是被主动展示和使用的研发工具。这种布置方式促发了持续的原型讨论和设计评审,形成了一种以公共讨论为核心的新型工作方法。 - 创新办公区

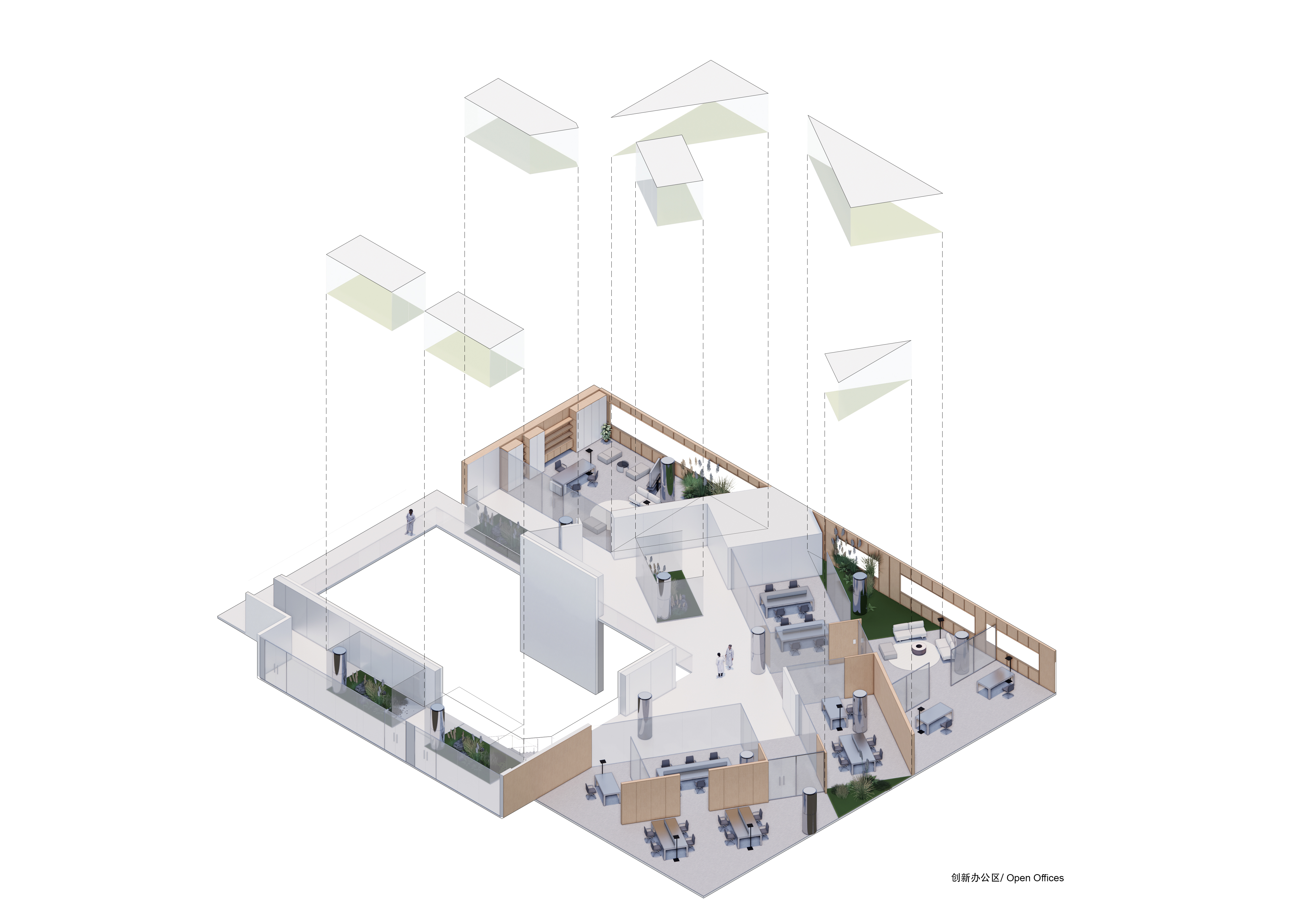

软膜照明如星辰般点缀在办公区域上空,其不规则的排布方式与工作台布局形成有趣的重叠。而布置了绿植的玻璃盒子,正好成为开放办公区域与区域之间的视觉节点。这种设计鼓励着自发的交流、跨领域的碰撞和多层次的对话,让创新在空间中自由流动。

结语

面对存量工业建筑的改造和更新这一当下的命题,我们尝试通过精准的模数控制和细腻的空间处理,让原本厚重的建筑体量展现出轻盈的新貌。新建的外立面如同一个精致的外壳,既遮掩了岁月的痕迹,又暗示着品牌的核心价值——将天然羊毛转化为无毛羊绒的匠心历程。历经蜕变的建筑,不仅见证了材料从原始到精制的升华,更将成为培育创新、促进交流的活力场所。

©whyseeimage.jpg)