从伦敦到北京

刚开始起名字的时候叫做we architects anonymous,我觉得anonymous是很年轻、很有型的一个词。但是architects是一个职业,不能够拿它来当名字用,所以就改了一个有点像的词汇。anonymous其实是一个重要的点,因为我一直都觉得建筑师是谁这件事儿不是特别重要,重要的是你的作品和表达是什么样的,我们希望通过作品被大家知道,而不是通过某个人或者某几个人。建筑一定是一组人做的事情,可能每个人在每个点的角色或者位置不同,重要性不同,但它不是一个人能够完成的事情,尤其是在现在社会当中。所以很多时候大家会说“谁”的作品,我觉得那样对团队的人会有点不公平。

对于我们的作品本身,我希望它能够让更多人成为体验的一部分,而不是将建筑强加于人。从本质上讲,建筑的“匿名”体现在它无需与任何人或者名字联系在一起,它应当是一种不言而喻的存在。

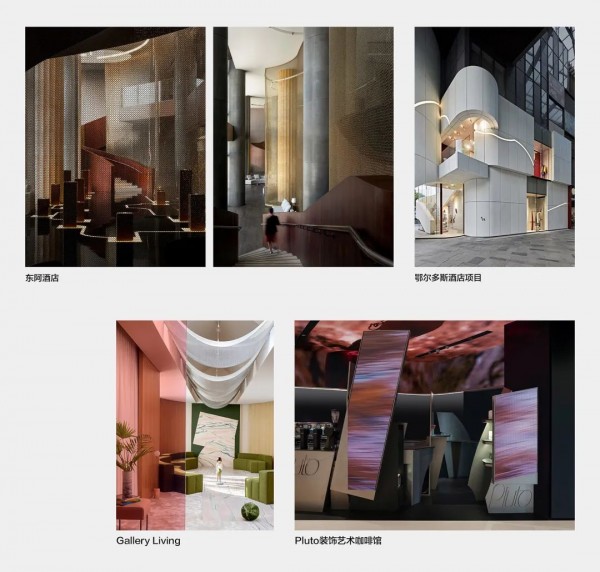

我们一直在讲“建筑与情绪”(architecture and emotion)的故事,其中“情绪”是在讲跟人的关系。这个“人”不是我们的甲方,也不一定是用户,而是在这个空间当中的每一个个体。我们希望我们的每一个建筑作品都能够使人跟他所处的环境和场景产生一种情绪上的互动,可能是通过视觉、听觉、味觉和触觉等等。有时候做建筑有点像拍电影,这些设计的手法可能都是桥段,其实到最后是希望人在场景当中能有一个情绪的反应,不一定是积极的反应,它可以是消极的,但我们希望他们“有反应”,而不是无感。

银川当代美术馆:珍贵的“成名作”

张迪

2011年我们接到这个项目。当时我们参加了西安曲江的一个的投标,也因此认识了银川当代美术馆的甲方,他邀请我们去看银川这个项目。在十几年前,政府有一段时间对博物馆和美术馆的建设是非常支持的,很多开发商会用艺术作为一个点来开发整体的板块。问我们有什么想法。我就建议说可以尝试做一个艺术的闭环,不光有美术馆,还可以有艺术家村,和一个雕塑公园。他觉得这个想法不错,就委托给了我们来做。

银美在我心里面一直占据着非常重要的位置,因为它是我们的第一个“成名作”。我觉得让我很欣慰的一点是银美一直很活跃,它不是一个停滞不前的美术馆,而是在不断蜕变。它一直在做西北的双年展,也和很多国内外的策展人和艺术家合作,可以说是西北地区最专业的当代艺术馆之一。这个项目让我们知道了怎样提供一个专业的、国际级别的艺术馆,这对我们来讲是一段很珍贵的经历。讲得大一点,我觉得它对当地也产生了重要的意义,因为它的周围环境是很美的,对于银川当地人来说,这给了他们一个很好的、在日常生活中接触艺术的机会。

老鹰画室:“浪漫的集体主义”

老鹰画室是一个艺术培训学校,在设计之前我其实对艺培机构不太有概念。去了现场以后才发现他们是几百个小孩聚在一个大车间里面,坐着小马扎画画,一画就是10个小时。我和Jack都挺震惊的,觉得这样的环境太封闭了。我当时最大的感受就是很想让他们“释放”,想让这些十七八岁的孩子感受他们的“青春”。我们希望创造一种人跟人之间的互动,让室内跟室外、公共和私有的界限变得模糊。学生在画画的同时,可以听到别人在打球,或者在吃饭的路上会看到别人在读书。这就是我想表达的那种“浪漫的集体主义”的状态。

儿童成长中心:预料之外的“网红打卡地”

2018年的时候我刚刚生完孩子,我之前其实对小孩不是特别感兴趣,有了孩子之后,可能要带他去一些地方,慢慢开始了解了能带小孩子去的地方,知道了原来他们想要这样子生活、这样玩,对这样的东西感兴趣。Jack一直都是挺有童真的一个人,有一次我和他聊,说你们英国80后小时候都在哪玩。我说我们小时候最好玩的地方就是大水泥管子,整个人钻进去,堆土,挖洞。他说其实他们也差不多,然后他还给我找了好多照片,挺欢乐的。所以当时我就想到一个点,创造一个由山丘和管道构成的大地形,小孩在上面可以完全自由地玩耍。

在儿童成长中心的设计中,我们试图将一个缺失的社区,或者说一种被长期遗忘的城市生活重新植入到旧的工厂网络当中。我们将一个能够激发社区运作的元素叠加到空间当中,鼓励儿童通过体验和建筑本身来学习。起伏的山丘就是其中的一个重要元素。孩子们可以在他们觉得舒适的环境中进行探险和自我测试。山丘地形是真正的学习工具,而管道则是在此基础上的补充,同时也是将建筑连接起来的方式。我们没有对管道进行任何装饰,它们保留着原始的状态和结构。孩子们可以通过这些管道观察到他们平时发现不到的事物,从这个意义上说,这座建筑的重点并不在于其外观,而在于体验。它是一个供人使用的工具,而不是我们试图创造某种特定风格的建筑的结果。

提到“网红”建筑,一方面,我认为网络为人获取建筑创意和信息提供了很好的平台;另一方面,这种感知只局限于我们的视觉或者想象,这其实会扭曲建筑的真实模样。但再从另一个角度看,网上的内容往往都是由喜欢这些建筑的人发布的,这至少能证明这座建筑能够满足他们的一些感官喜好。这其实是挺有意思的一件事。有时候,人们可能因为一座建筑的受欢迎程度而改变对它的评价。网络成为了人们认识建筑、提升对建筑的兴趣的一个非常有力量的渠道。如果人们因为网络而真正提高对建筑的参与度,建筑师和使用者之间因此而产生更多有趣的对话,那么我认为这对未来的建筑而言无疑是一件好事。

张迪

在复杂程度和协调难度上,能和这个科技馆相媲美的,我想只有环球影城了,因为科技的主题其实是非常宽泛的。我们在欧洲或者美国看到的科技博物馆或者展览馆,主要是以大空间做装置为主,但国内现在其实对环境的需求要比国外更高,它可能还更希望更华丽一些,更适合拍照一些,所以我们是要在打造场景的同时还能够展示它的科技含量。我们花了一两周的时间来整理任务书里要求的上百个道具,包括其中很多玩具都是直接从德国或美国采购的,还有很多具有科普性质的装置等等,我们需要去思考和设计如何把它们放在合适的场景当中,同时还要把不同的科技主题融合到4层楼(每层层高达到10米)的空间中去。这个工作量是非常巨大的,对于我们而言也是一次漫长的、全身心的考验。

从06年到现在,做了大概17年的建筑师,我的感受就是建筑师特别像一个杂家,我们总是希望我们的设计能够达到一个很高的完成度,但是在这个过程中发生的各种问题都需要你去协调和调整,所以最后的结果就是你什么都会管。我们有时候做项目,明明景观都不在我们合同内,我们不需要去设计,但我屡屡会说要不然我免费给你把景观也做了,因为我想要的是最后的结果。在设计上我是一个结果导向非常强烈的人,如果确定了这是我们要达到的效果,我就希望能够真正实现这个效果。当然,懂的人都会知道这其中的困难。

作为建筑师,有时候你并不能决定自己参与的项目类型。十几年前来到中国的时候,我还总是抱着必须做自己感兴趣的项目的想法。但后来我发现,有许多最美好的经历,恰恰来源于那些我从一开始并不报以积极态度,但最后获得了成功的项目。它们带给了我很多惊喜。所以我从这么多年的经验中体会到的是,不要过于在意一个项目是不是在各方面都十分完美。有时候你需要放宽心,去想想那些需要你去解决的问题本身包含着多少乐趣。我认为这对于年轻的建筑师来说也是很有意义的。